张成银:汉简草书《神乌傅》对当代草书创新的启示

汉简草书《神乌傅》对当代草书创新的指导意义

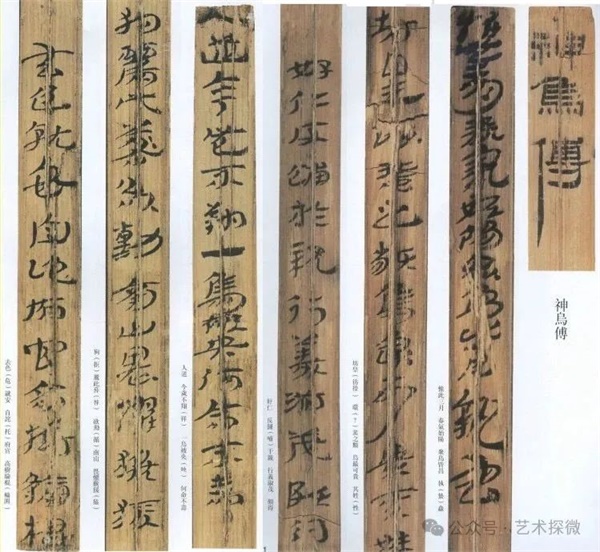

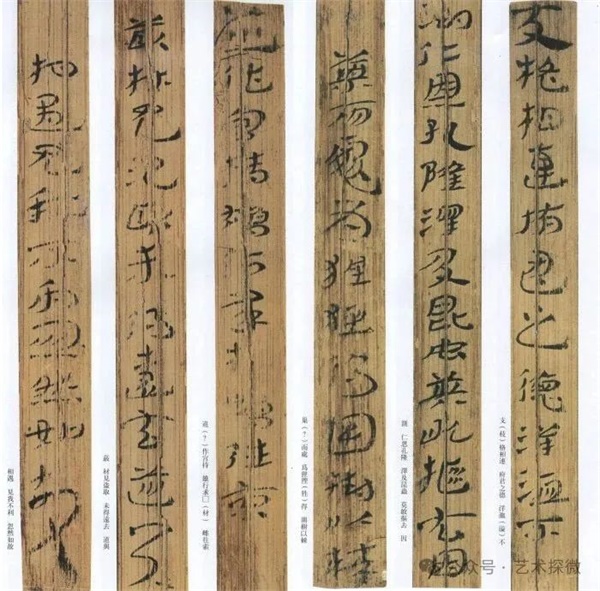

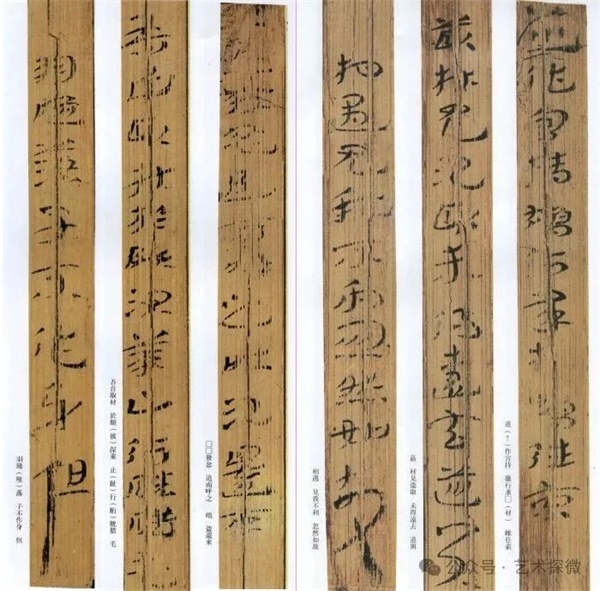

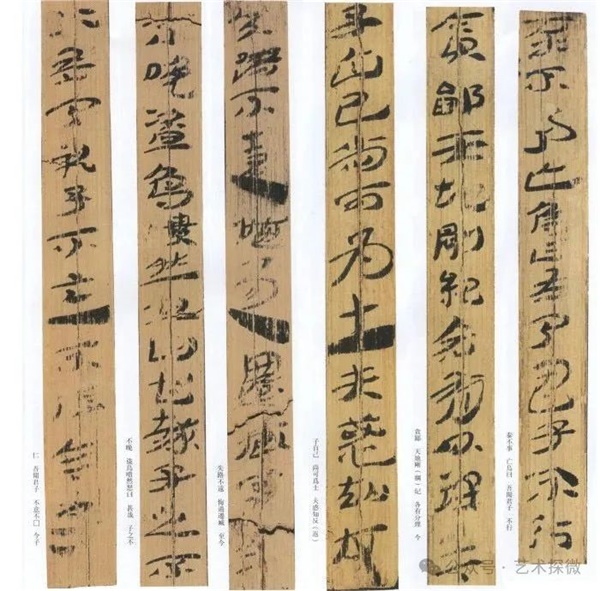

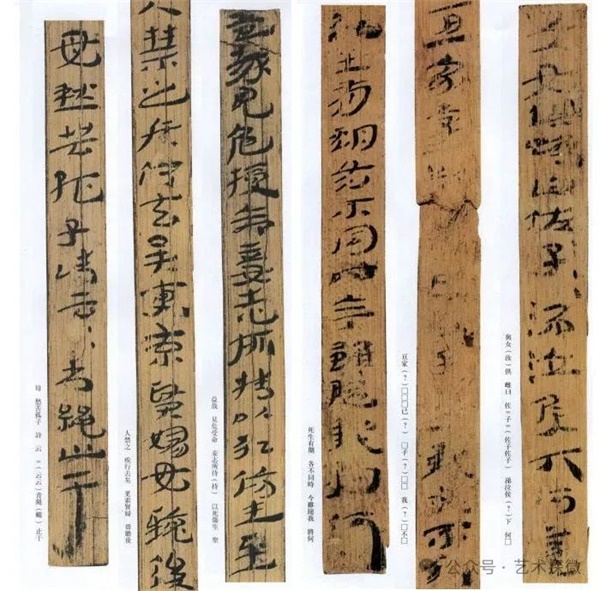

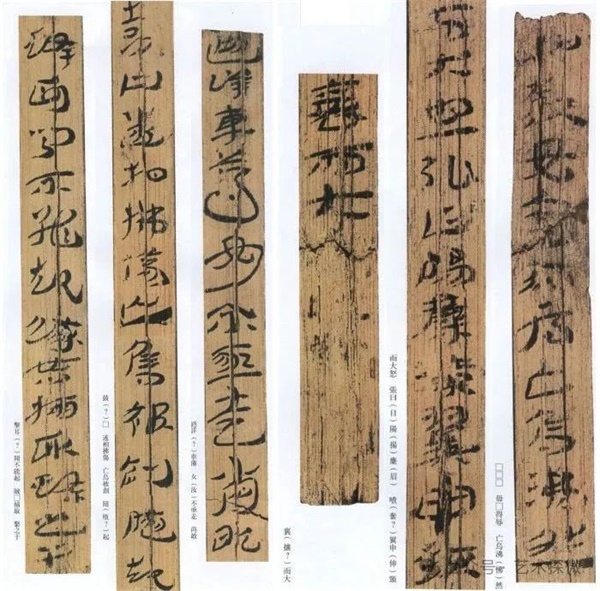

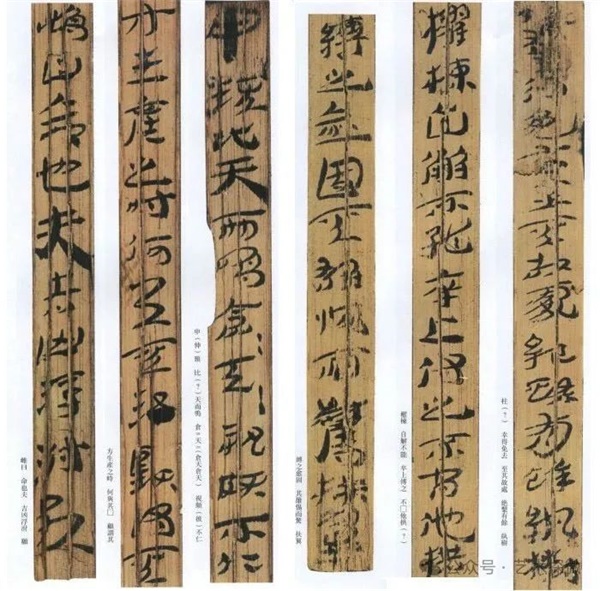

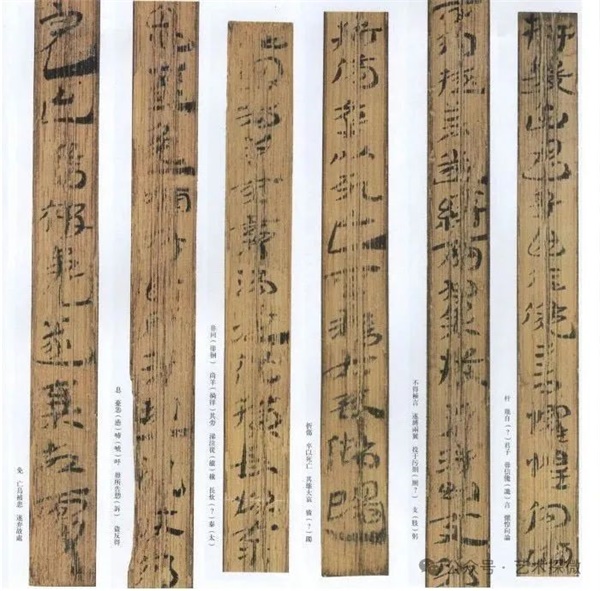

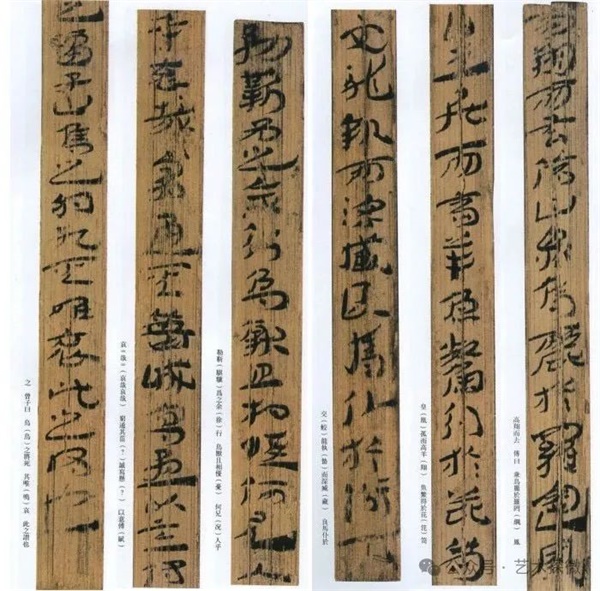

作为汉代简牍草书的经典之作,《神乌傅》以其独特的艺术表现力和鲜活的生命力,为当代草书创作提供了极具启示性的范本。这篇出土于江苏连云港尹湾汉墓的西汉晚期作品,不仅是现存最早的寓言体俗赋文献,更因其自由奔放的草书墨迹,展现出汉代民间书写的原生创造力。在当代草书面临同质化、程式化困境的今天,《神乌傅》所蕴含的艺术智慧,恰似一剂唤醒创作本真的良方。

一、《神乌傅》草书的艺术特质与突破性

1. 自然书写的典范《神乌傅》的草书笔触毫无矫饰,书者在狭简空间内以率性之笔书写长篇文本,提按转折间尽显手腕运动的自然韵律。其用笔既非刻意求工,亦非故作狂放,而是实用书写需求下形成的“疾速书写美学”。如简文中“乌”“傅”等字的连绵笔势,展现出书写者心手相应的自由状态,这种未经雕琢的原始书写性,恰是当代草书创作中稀缺的天然质感。

2. 动态平衡的结体在单字造型上,《神乌傅》打破了篆隶书体的对称规范,通过重心偏移、部件错位等手法,创造出“险中求稳”的视觉张力。如“巢”字下部向左倾斜的弧线,与上部向右延伸的短画形成动态平衡;“争”字上下结构的错落排布,展现出汉代书者对空间节奏的敏锐把握。这种不拘成法的结体智慧,为当代突破程式化结字提供了历史参照。

3. 叙事性的章法布局作为长篇叙事文本的载体,《神乌傅》的章法呈现出独特的“文意驱动”特征。简文中字组疏密随情节起伏自然变化:叙述段落字距紧密、笔势连贯;对话部分则通过留白与字形放大形成视觉停顿。这种将文学节奏转化为空间节奏的创作思维,对当代草书创作中形式与内容的割裂现状具有纠偏意义。

二、当代草书创新的困境与症结

1. 技法系统的僵化传承当下草书创作多囿于《十七帖》《书谱》等经典法帖的临习范式,过度追求“二王”体系的笔法程式,导致创作陷入“集字式”拼贴的困境。《神乌傅》所代表的汉代草书原生系统,则展现了未被“经典化”过滤的书写真实,其未被规训的笔法多样性(如侧锋取势、破锋行笔)恰能激活当代创作中的技法创新。

2. 审美取向的同质化展览机制催生的“展厅草书”普遍追求视觉冲击力,导致夸张变形、墨色炫技等表面化倾向盛行。《神乌傅》中“拙中寓巧”的审美特质——如枯润自然的墨色变化、简率而不失法度的线条质感——提示我们重审“雅俗之辨”,回归书法作为“写意艺术”的本质。

3. 创作动机的功利化当代草书创作常陷入“为创新而创新”的怪圈,刻意追求风格化标签。《神乌傅》书写者以记录故事为本职,却在无意间创造了极具个性的书风,这种“无目的的目的性”启示我们:真正的艺术突破往往源于对内容表达的真诚专注,而非形式上的标新立异。

三、《神乌傅》对当代创新的具体启示

1. 重构“书写性”内核速度感的回归:借鉴《神乌傅》“疾书录文”的书写状态,在创作中恢复笔势的连贯性与时间性,避免过度停顿修饰。 材料实验:突破宣纸创作定式,尝试在竹木、粗麻等原始载体上书写,重获简牍书写的空间约束与材质反馈。

2. 激活民间书法基因笔法解构:提取《神乌傅》中未被“雅化”的侧掠笔法(如“之”字的尖锋挑出)、率性破笔(如“死”字的枯笔飞白),融入现代笔法体系。 -字形活化:将其“因势生形”的结字逻辑(如“盗”字动态倾斜结构)转化为当代造型语汇,打破规范字形的机械对称。

3. 构建叙事性空间文本介入:在创作中强化书法与文学叙事的互动,借鉴《神乌傅》以章法呼应文意的策略,使字形大小、墨色浓淡随书写内容自然生发。 空间剧场:将简牍的线性阅读体验转化为当代多维空间构成,通过字组疏密、行气断连营造戏剧性视觉节奏。

四、创新转化的实践路径

1. 临摹与重构的双向训练 通过“原简临摹—意象提取—现代转化”的三段式研习,既保留汉简笔法的原生特征,又将其转化为符合当代审美的形式语言。如将《神乌傅》中的波磔笔意抽象为动态墨线,或将其错落章法解构为现代构成图式。

2. 民间书法资源的当代激活 建立汉代简牍草书基因库,系统梳理《神乌傅》中的独特笔法(如“掠笔急收”“绞转蓄势”)、字法范式,通过数字化笔迹分析等技术手段,提炼可迁移的造型规律。

3. 跨媒介的创造性转化将《神乌傅》的书写精神注入现代艺术创作:在装置艺术中重构简牍的空间叙事逻辑;通过动态书法影像再现简牍书写的时空韵律;甚至将草书笔势转化为舞蹈语汇,实现传统书写的当代转译。

结语

《神乌傅》的价值不仅在于其作为“汉代草书标本”的历史意义,更在于它揭示了书法艺术最本真的创作规律——在实用与审美的平衡中自然生发,在约束与自由的辩证中持续创新。当代书家若能深入解读这份两千年前的“书写备忘录”,从中汲取未被经典范式规训的原始创造力,或将为草书艺术打开新的维度:让飞扬的墨线既扎根传统文脉,又生长出现代性的艺术枝芽。这种跨越时空的对话,正是书法作为“永恒进行时”艺术的魅力所在。(作者 / 张成银)

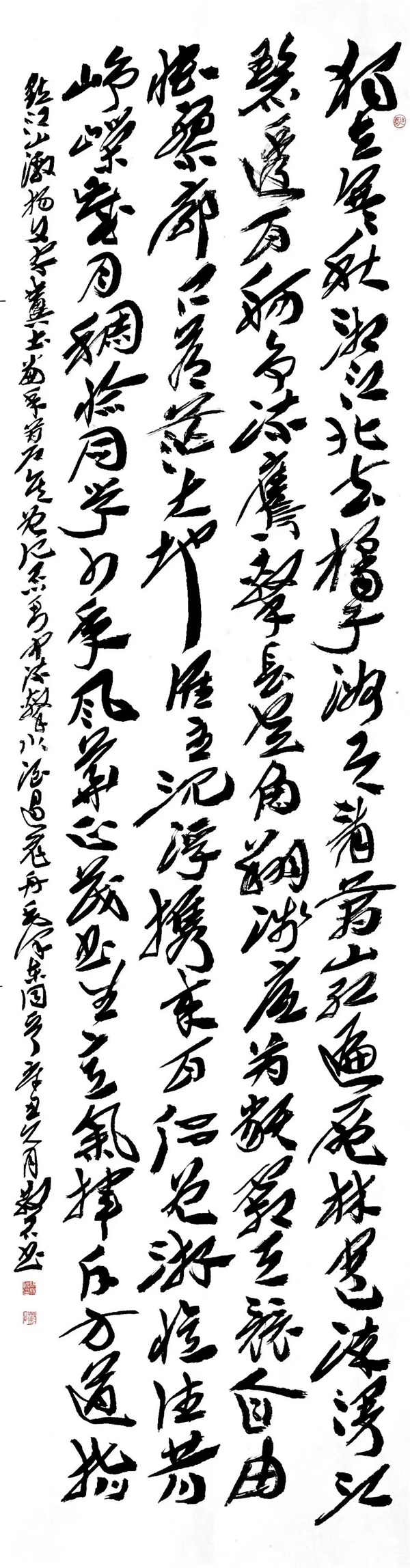

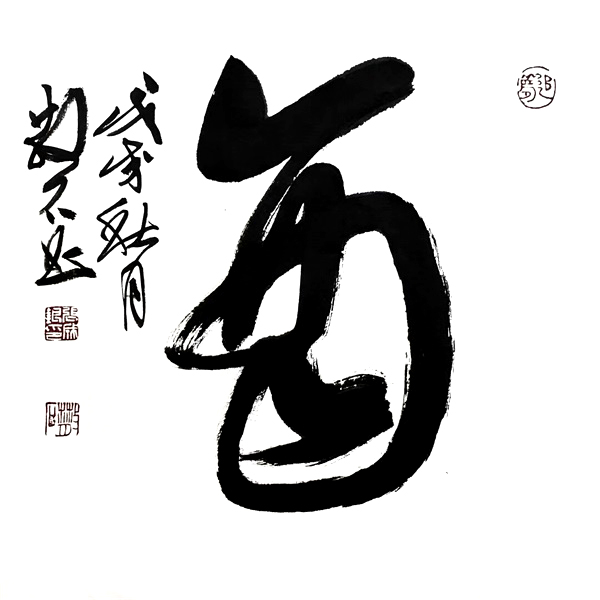

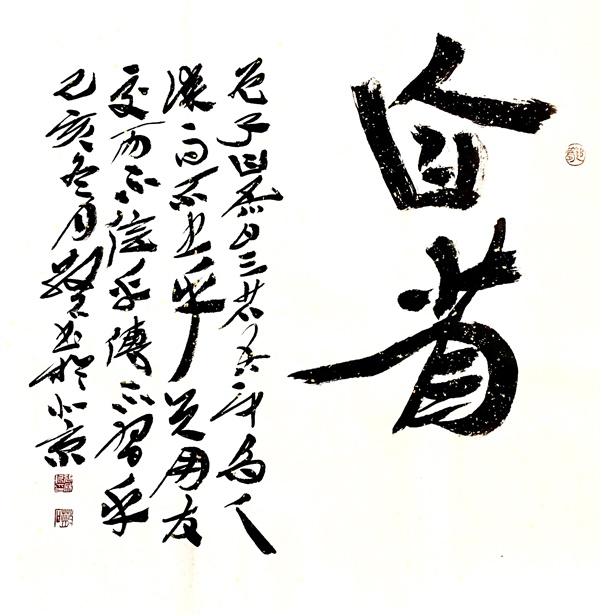

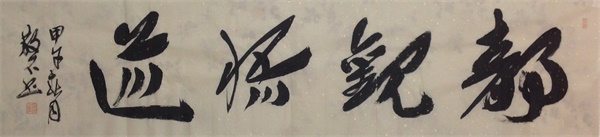

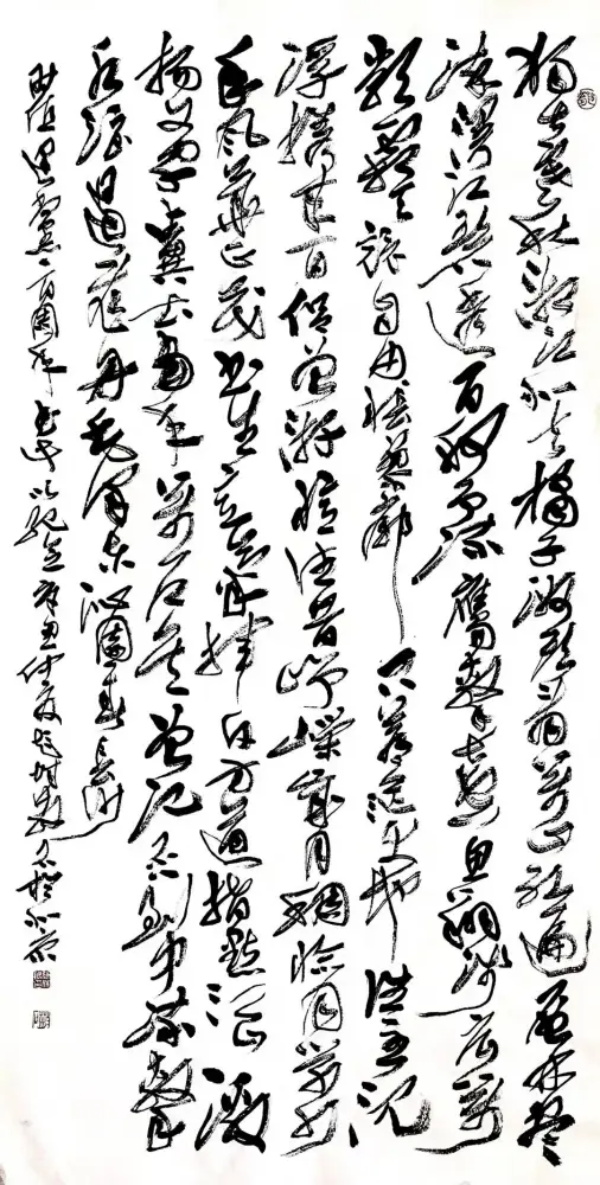

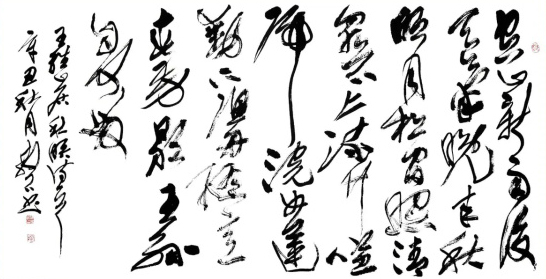

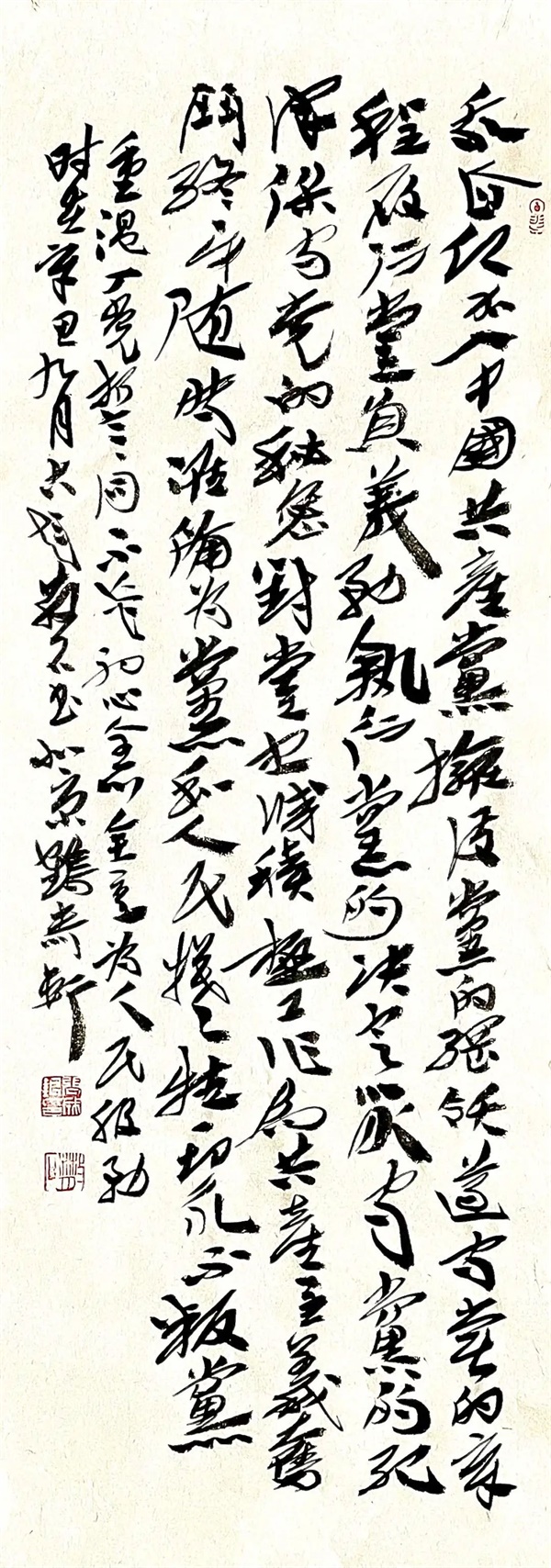

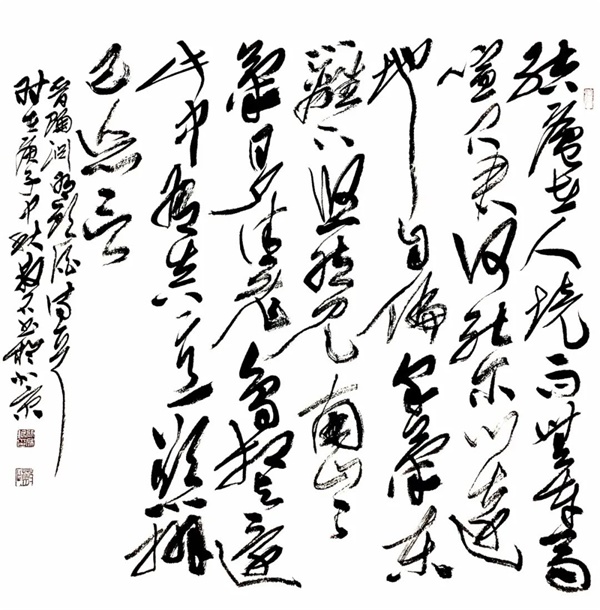

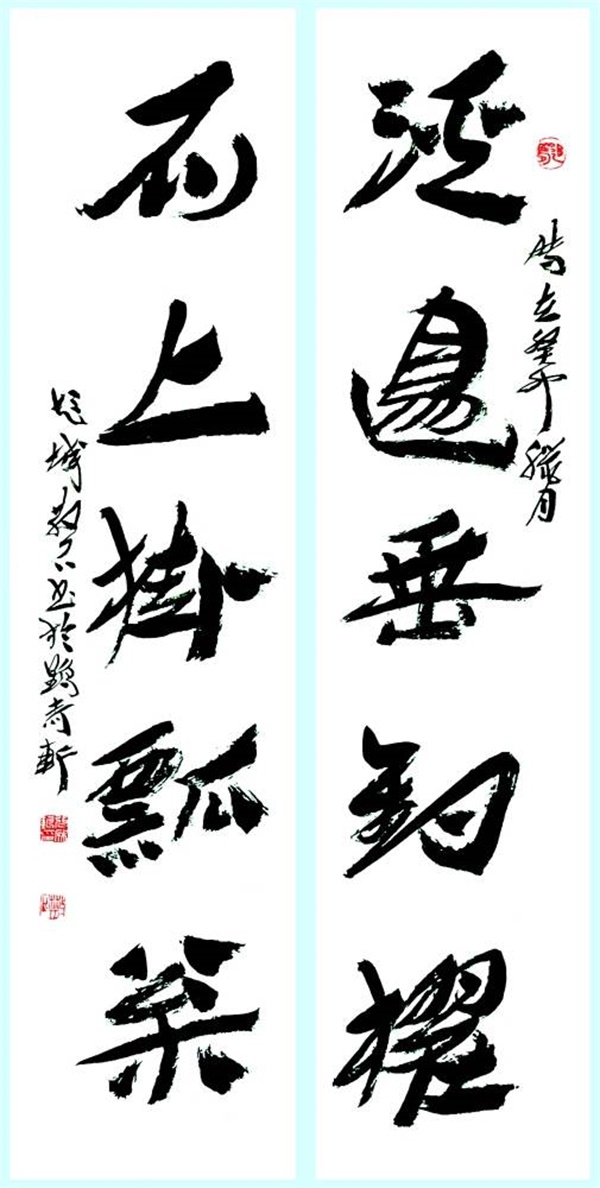

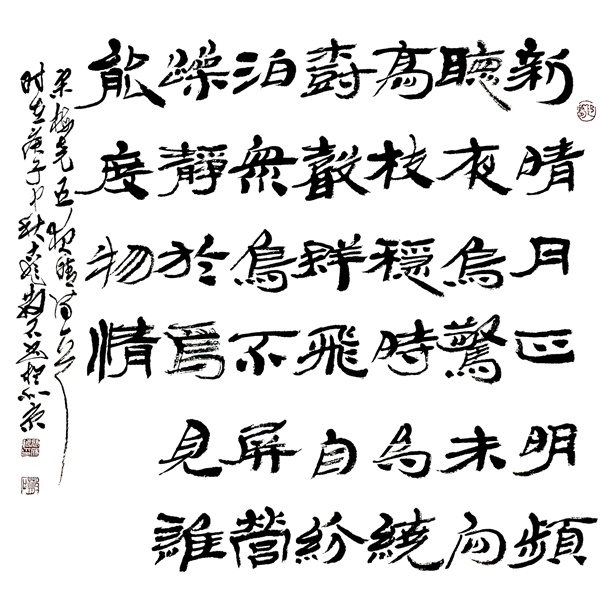

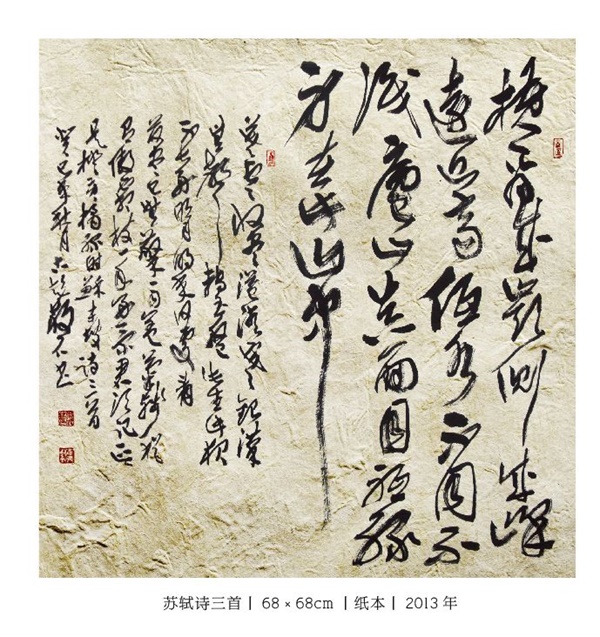

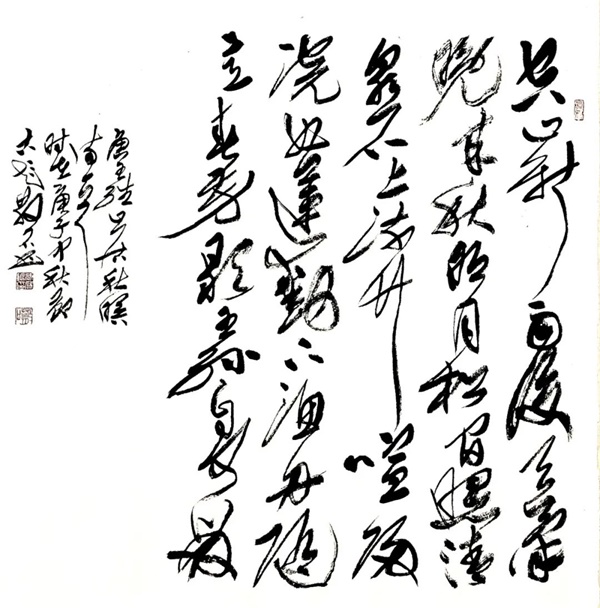

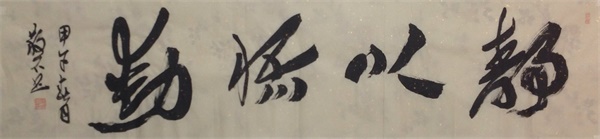

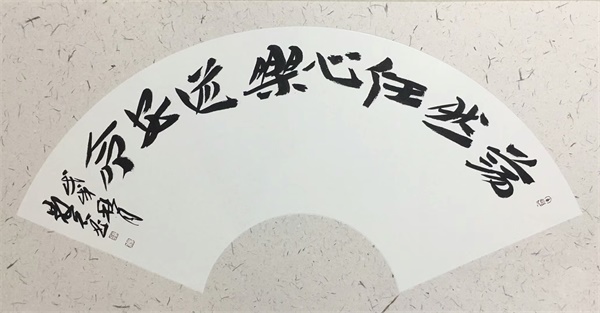

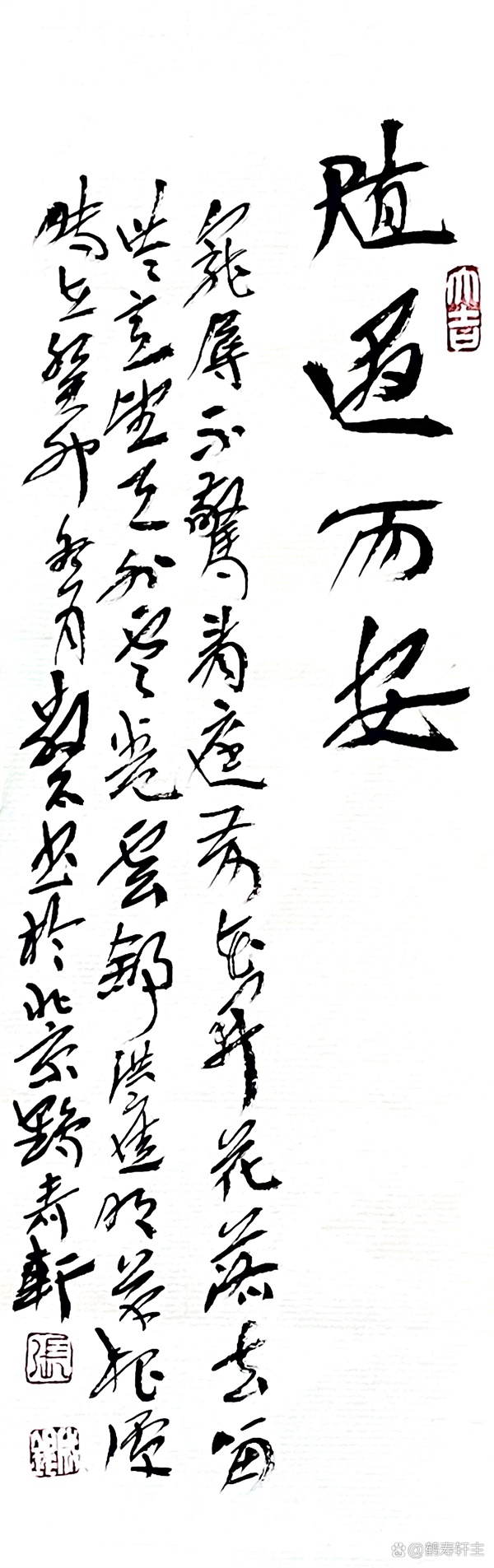

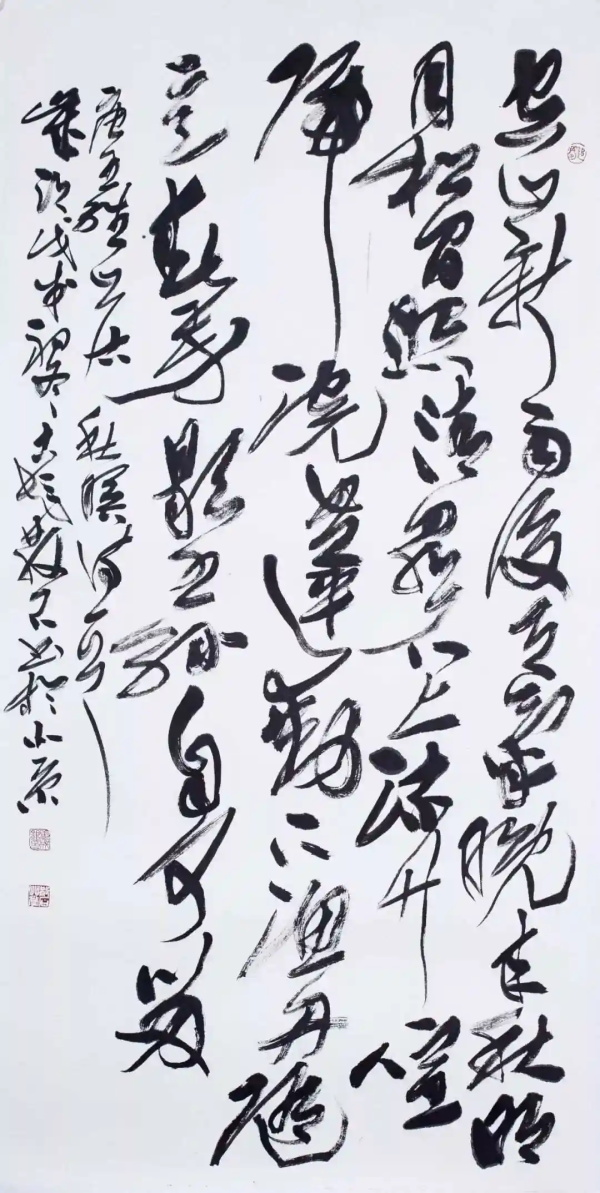

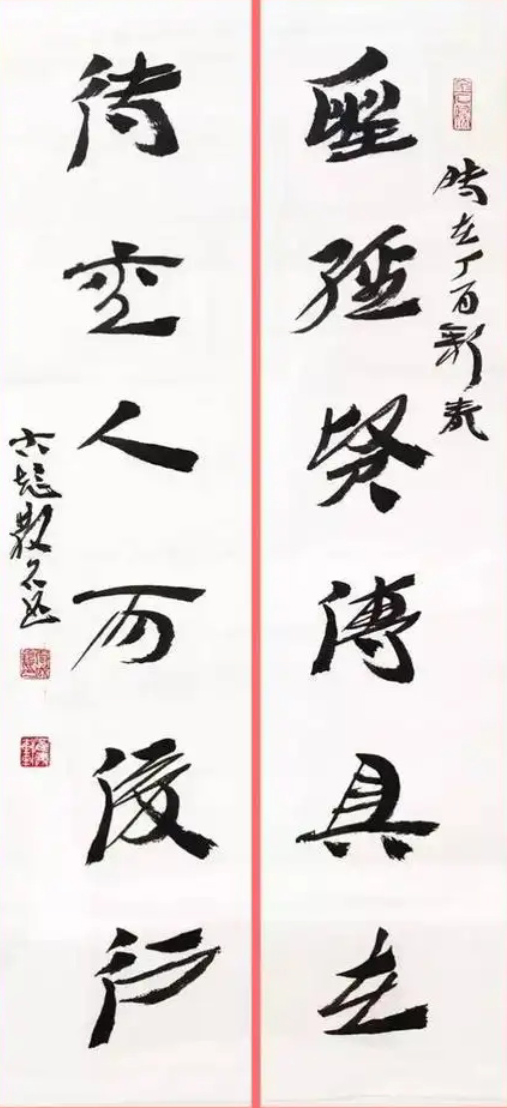

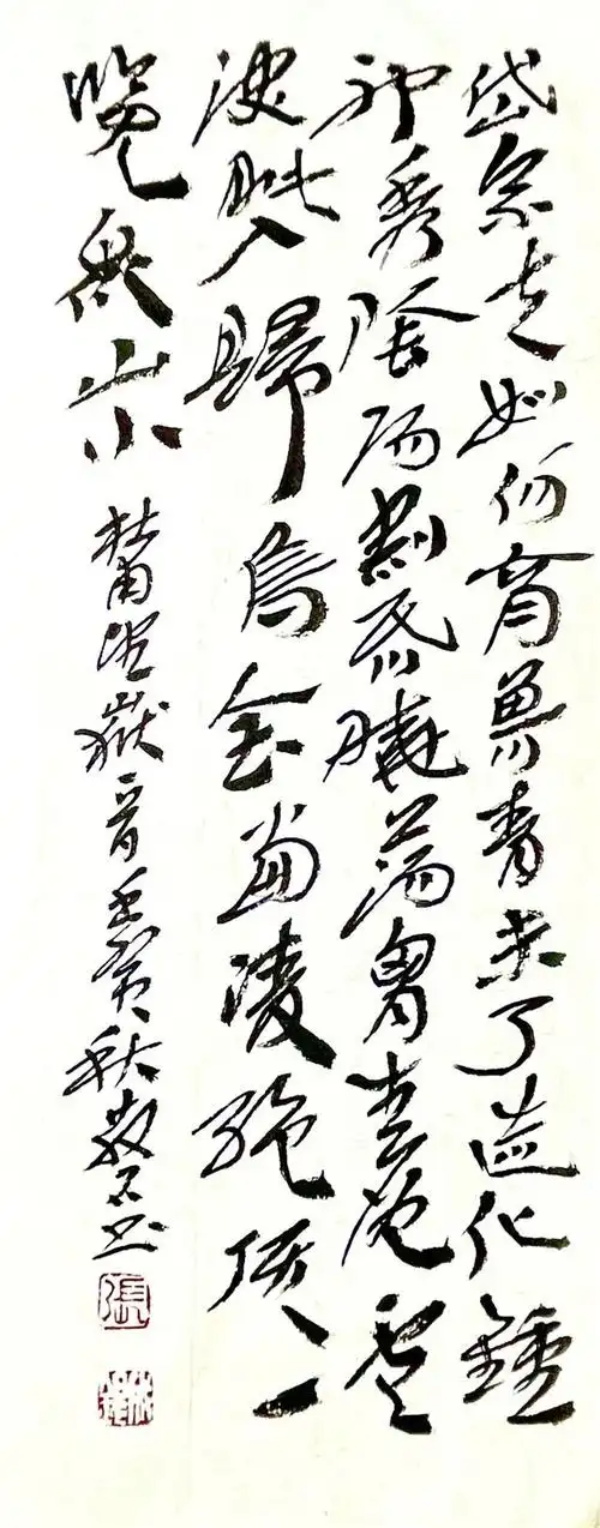

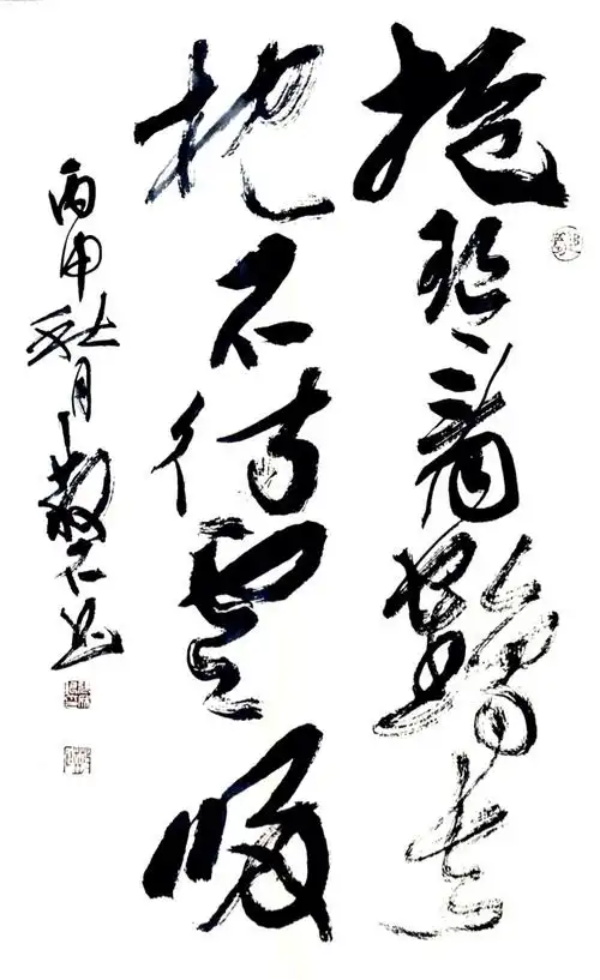

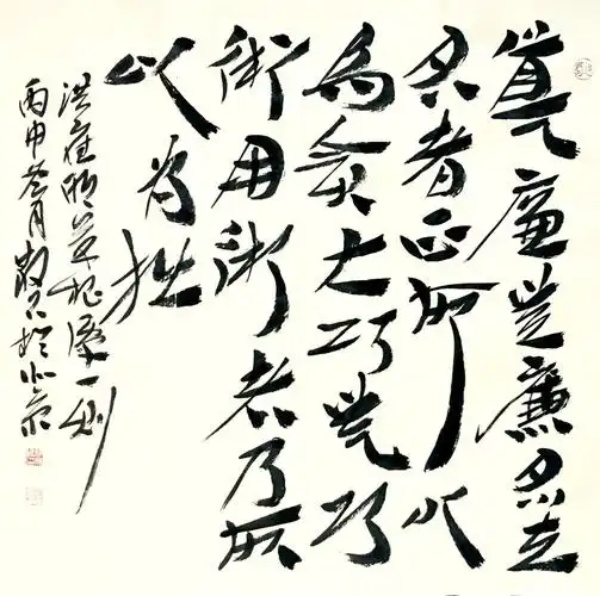

——·《神鸟传》墨稿·——

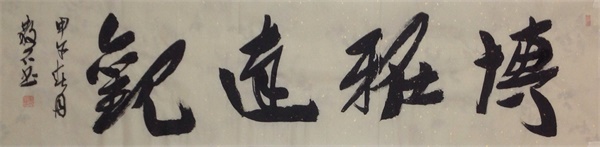

张成银,1957年9月11日出生,江苏徐州人,现为中国书法家协会会员、中华诗词学会会员等多重文化身份,长期致力于书法艺术研究与教学。其书法创作以融合汉简草书与今草见长,形成独具特色的简书式行草风格,作品曾入选全国第三届新人作品展等十余项国家级展览。自2016年起担任清华美院简牍书法高研班助理导师,2024年担任"溯古通今书法特训高研班"主讲导师,推动简牍书法传承发展。